深中通道开建在即,中山即将拉开新的城市布局

作者:发布时间:2016-12-19 次浏览

来源:南方日报

今年是孙中山诞辰150周年。**倒流100年,位于今天中山城区石歧街道的孙文西路是香山地区最繁华的城市中心。当年,这里就出现了商业店铺“十八间”,纸料、布匹、陶瓷、海味、杂货、中药、灯饰等各类经营应有尽有,被誉为“小香港”、“小澳门”。

中山孙文公园。

中山孙文公园

在孙文西路,在中山这座名城老区最著名的步行街上,孙中山先生曾开设一间“中西药局”。

诗人叶延滨写下诗句:“这条叫孙文西路的步行街,是中国大地上千百条道路的起点,这千百条路都有同一个名字:中山路。”

一条道路牵引着一座城市的格局与繁荣。时至今日,充满南洋风情的骑楼仍然诉说着往日辉煌。

但是,今天,这样一座城市如何吸引现代人匆匆的脚步,愿意在这里驻足停留、扎根落户?

《广东统计年鉴(2015)》数据显示,2014年底中山常住人口319.27万,2010年为312.27万,5年人口净增加7万。而同期广州常住人口增加38万,深圳增加40万,佛山增加16万,东莞增加12万。就珠三角层面而言,中山人口流入明显趋缓。

今天,中山如何打造一座宜居精品城市,提升城市的吸引力和竞争力?当深中通道呼啸而至,中山如何再造城市繁华,让匆匆过客成归人?

中山兴中道。

中山兴中道

步行街越走越“窄”,“新孙文西路”在哪里?

明清时期,今日的孙文西路中段便已是店肆林立,形成了香山商业核心的雏形。

是时,香山人除了从事采矿、冶铸、造船、陶瓷、晒煮盐、捕养鱼蚝虾以及耕种禾田外,还有种桑麻织绢帛,用稻米酿酒,用米粉制饼的“农工一体”生产者,借着这里便利的水陆交通,将商品供应给批发商。

“十八间”是核心商圈的代表,由著名的纸料铺“金玉楼”、专营布疋、陶瓷、海味杂货、中药、灯饰百货等大型商号组成,是香山最大的商铺集群。

这些商号还从事着大宗跨国采购,其周边的街道也延伸出数个功能不同的娱乐消费功能街区。这样的商业布局延续至今。

到了1924年,县城石岐拆掉城墙,商会出资修筑马路,私人税投建设码头,近代以来中山最大的“造城运动”上演。

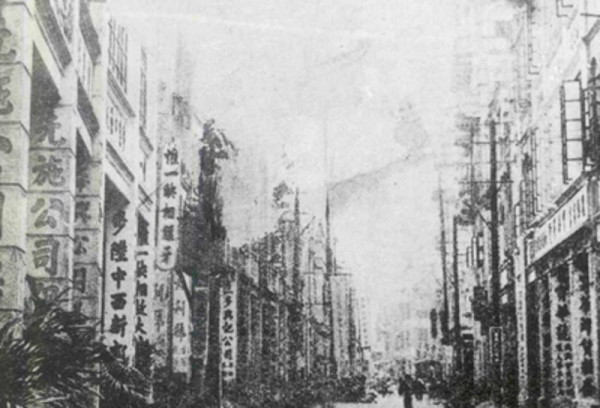

上世纪40年代的孙文西路.

上世纪20年代的孙文西路.

孙文西路成为香山境内第一条现代化马路,一批批归侨也在此时纷纷援建家乡,改善交通,粤港澳商人来往日渐频繁。

短短几百米的马路一派摩登风情,福寿堂药店、大方照相馆、思豪大酒店、东泰戏院等声名大噪,上百家店铺招牌个个响当当,被称为“小香港”。

上世纪七十年代的孙文西路

两个世纪的繁华因时局动荡而衰落。改革开放东方风来,孙文西路又重拾昔日荣光。

1998年9月19日,孙文西路步行街正式诞生,古色古香的建筑、粉刷一新的墙壁、时尚的商店橱窗,加上麦当劳、肯德基、必胜客等国际快餐连锁进驻,使其风头一时无两,甚至在国内也独领风骚。

中山百货、中恳百货两家当时最大型的商业中心,一家位于街头,一家守住街尾,无论从建筑设计还是经营理念,均是国际上最流行的样式,中恳百货还曾创下开业第一天营业额150万元,第一个月营业额超千万元的纪录,连港澳游客也到这里来购物……

土生土长的中山人小敏在步行街旁长大,小时候最自豪的事就是参加过步行街麦当劳的开业庆典。但她坦言,自己已经有10年没逛过步行街。当年的麦当劳如今已成首饰店,中恳百货也早已凋敝。

现在,城市中心在哪里?

步行街建成近20年,从一个世纪前宽得能够通往全世界,到如今“窄”得吸引不了本地青年。

在商贸时代,孙文西路是这座城市产业与城市发展的主轴,吸纳着城市发展的要素资源。

百年前,散落在世界各地的众多中山乡亲返乡投资,落脚点便是选在孙文西路。中山人到上海滩开办了赫赫有名的先施、永安、新新、大新中国近代四大百货公司,永安和先施又将公司开回到孙文西路上。

现在,新经济的浪潮扑面而来,中山未来的力量往哪里投放?中山承载未来的“新孙文西路”在哪里?

满天星斗的中山,缺少了一轮明月

上世纪90年代,亚洲有“四小龙”,广东则有“四小虎”——东莞、中山、顺德、南海。在制造业高歌猛进的草莽时代,他们是广东经济突飞猛进的旗手。

时至今日,“广东四小虎”这一名号已少有人提及:东莞、中山是国内少见的不设县区的地级市;顺德、南海早已并入佛山,以区建制。而原本地域相近、文化相通的“四小虎”在城市建设上也走上了各自精彩的道路。

先看南海,两代人心血汇成一座千灯湖。

千灯湖已成为一个“造城”典范

千灯湖畔,广东金融高新技术服务区高楼林立,广州、深圳、香港诸多大型金融机构在这里设立后台业务总部,千灯湖成为南海城市之心。

再看顺德,建设“广州大学城卫星城”的命题一抛出,语惊四座。11月26日,省教育厅与顺德签署协同推进“大学城卫星城”建设的框架协议,以顺德北部片区为核心打造高端人才集聚区,打造广州科学城-大学城-顺德北部片区“科技创新走廊”。

跨过珠江口来到东莞,“三旧”政策带动下,一片片上世纪建成的老厂区正崛起成为瞩目的科技产业新城。近两年,东莞市共有13个“三旧”改造项目建成后被国家、省、市认定为科技企业孵化器,占总数36%。

如果说,其他“三小虎”都开始逐渐找到自己的道路与梦想,那么要打造“宜居精品城市”的中山,该向何处安放城市的未来?

我们发现,交通格局的变化,带来了城市的变革与崛起。广佛地铁为千灯湖带来了人流,广州地铁七号线打通顺德北部的时空格局,东莞则是在与深圳互联互通的过程中引来创新要素。

而中山,正站在深中通道的风口上。

一桥连双城,深中通道的建设拉近了深圳和中山的距离。“深中半小时创新圈”的形成,乃至珠西“创新发展轴”的重构,将成为“十三五”珠三角发展最值得期待的看点之一。

要吸引更多掌握创新技术、擅长创造财富的人才和资本来投奔中山,需要全国一流、国际水平的城市环境。

改革开放以来,中山靠专业镇领先,资本、产业向那里聚集。前不久发布的2016中国综合实力千强镇榜单中,中山有11个镇入围千强镇前400名。

通过参与全球制造业分工链条而造就的专业镇经济,带来了诸多问题——各镇区独立发展,城市建设分散,集聚能力不强,难以形成合力,“处处是城市、处处非中心”。

小榄、古镇、三乡等镇区实力强大,满天星斗的中山,却缺少了一轮明月。

在全国332个地级行政机构中,中山与东莞、甘肃嘉峪关颇为特殊的一点是,只有市级和镇级行政机构,没有区和县。这意味着,中山的城市化进程需要付出更大的勇气和智慧。

镇一级的城市发展平台光芒黯淡,引不来创新牛企,区域间的各种生产要素无法有序流动。

公共设施和基础设施建设各自为政,“小而全”的重复建设,难以撑起一座宜居城市所需要的发展格局。

上个月发布的一份《珠三角(中山)国家自主创新示范区建设实施方案(2016—2020年)》,让我们窥见了未来中山发展的新方向:中山将把25个镇区划分为东部、中部、西北部、南部四个“创新军团”,并根据实际情况分别建设高新技术创新集聚区、科技服务业创新圈、先进制造业创新集群、先进制造业创新集群。

每个“创新军团”,其实也是城市建设的“军团”。组团发展,联手拥抱城市与产业发展的新浪潮,中山的城市建设要迈向新的境界,需要这样的大格局、大手笔。

城市最大的特征就是聚集,聚集能够实现规模经济和外部经济。

五指聚拢才能握成有力的拳头,我们期待中山出拳。

聪明勤奋的居民构筑宜居精品的城市

对个体而言,在广东省“十三五”规划赋予中山的四个定位中,打造“珠三角宜居精品城市”与每一个市民的关系更加密切。

更洁净的空气,更优美的环境,更便捷的交通,更舒适的氛围,更休闲的生活,更低廉的物价,更优质的享受……这样一座宜居精品城市,中山能达到吗?

或许,有一组数据更能说明中山作为宜居之城的优势。

统计数据显示:2015年中山的房价收入比为3.7,同期全国35个大中城市房价收入比均值为10.2,广州为11.7,深圳高达23.2位居首位;

2015年中山空气质量达标天数为329天,达标比例为90.1%,在全国74个重点城市中有6次进入前10名;

2014年中山人均绿地面积17.8平方米,比全国平均水平高5.16平方米……

中山的“宜居”,也名声在外:连续两年荣获“全国十佳生态文明城市”称号,联合国人居奖、全国环保模范城市、国家级生态示范区、中国最具幸福感城市、全国首批和广东省首个地级生态市等均不在话下。

但是,这样一个中山,也面临着如何提升城市吸引力的命题。

《广东统计年鉴(2015)》数据显示,2014年底中山常住人口319.27万,2010年为312.27万,5年人口净增加7万。而同期的广州增加38万,深圳增加40万,佛山增加16万,东莞增加12万。就珠三角层面而言,中山人口的增速明显较缓。

而从2005年至2010年,中山常住人口净增加69万,广州常住人口净增加321万,深圳常住人口净增加210万,佛山139万,东莞166万。

近五年来,中山人口的增幅更明显放缓。以小榄镇为例,2010年至2014年,五年时间,常住人口仅增0.66万人,如果除去人口的自然增长,外来人口在五年时间内几乎原地踏步。

中国社科院今年5月发布的中国城市竞争力报告所指出的,“当前,中国城市竞争力格局呈现出分化趋势,人口流向成为新风向标。人口流入地城市的综合经济竞争力和可持续竞争力要显著高于人口流出地城市”。

“城市的核心绝不是高楼大厦,而是其中的居民。”在《城市的胜利》一书,哈佛大学经济学教授爱德华•格莱泽如是说。

聪明勤奋的居民构筑了欣欣向荣的城市,维持着城市的发展,这不是一条由建筑组成的好看的天际线能替代的。

那么,中山还必须拥有强大感召力,要吸引各路人才纷至沓来。城市、人才和产业之间的相互支撑,让我们深刻地认识到中山打造宜居精品城市的刻不容缓。

有数据显示,“十二五”时期,中山市人才总量新增约27万,同比增长超过5倍,出现人才红利上升“拐点”。但是,中山的高层次人才仍然主要为医疗、教育工作者,企业创新人才占比偏少。

我们再看年轻人的选择。根据中山市人社局的统计,80%的中山生源高校毕业生会选择回中山就业。返乡学子成为这座城市的新生力量。

但是,如何让全国各地的年轻人都能发现中山之美?

以广东工业大学2015年毕业生就业质量年度报告为例,其中显示,2015年共有11684名学生毕业。其中,本科生10212名,研究生1113名。约有126名(占比11.29%)研究生选择了去佛山、东莞、中山等地就业。从数据看,在这场年轻人的争夺战中,中山远落后于佛山、东莞。

让千千万万年轻学子来投奔中山,可能是这座城市奔向宜居精品城市的目标所在,也是力量所在。

深中通道开建在即,“十三五”规划新的城市布局即将拉开架势,中山准备好了吗?

扫描关注